相続税は、不動産や預貯金などの遺産総額から、相続人の人数によって異なる基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた課税遺産総額に基づいて計算される。

土地は国税庁が毎年発表している「路線価」をもとに計算されるため、路線価の上昇が相続税の負担増に直結する。7月に発表された路線価によると、全国の標準宅地の平均価格は、現在の算出方法となった2010年以降で最大の伸びとなる前年比2.7%増を記録した。

相続税の申告が必要な人も増加傾向にある。相続税の申告対象となる人は14年に約5.6万人(4.4%)だったが、23年には約15.6万人(9.9%)と2.8倍に増えた。

大都市の持ち家で「小規模宅地」など課税価格を減らせる特例が適用できない場合は、相続税が発生すると見た方がいい。

相続税への不安は、都心部に限った話ではない。大勢の観光客が押し寄せる全国のリゾート地にも路線価上昇の影響が及び始め、「子どもに相続税を負担させずに済む方法はないか」など、相談が寄せられている。

弊社は相続税対策も兼ねた土地活用の経験が豊富です。相続税や遊休地活用などは弊社までご相談ください。弊社が皆様それぞれの状況に合わせてご提案いたします。

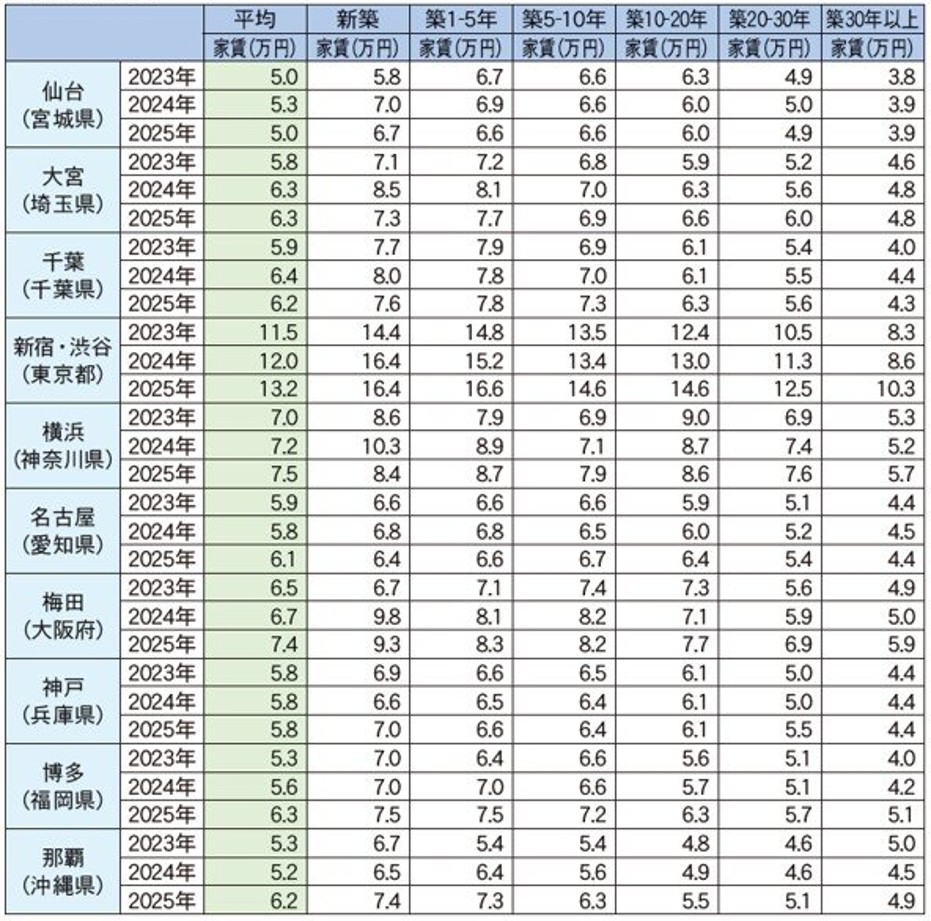

全国の県庁所在地最寄りの物件について、直近3年間の募集賃料の変化を調べてみた。

「SUUMO」に掲載されている単身物件の賃料を経年で調べたところ、2023年4.6万円→24年4.7万円→25年4.8万円と、1000円ずつ賃料相場が上がり、24年の見立てでは、新築・築浅物件だけ上昇して平均を上げている。という分析だったが築古にも家賃上げの兆しが出始めている。

図1のように東京・横浜・大阪・福岡などは家賃上昇が堅調であるが、地方の築古物件は募集賃料を上げることは疑心暗鬼な状況である。

設備強化などの打ち手なく、単純に募集賃料を例年より上げて決まるのかは、人口減少・世帯数減少というマーケット状況では難しい。郊外では今後、インターネット無料や温水洗浄便座、あるいは防犯カメラや宅配ボックスなどの設備強化、もしくはリノベーションを行い、物件の魅力を上げてから、その投資回収を上げた賃料で行っていくことで対策を図る。

今後、オーナーの可処分所得を増やしていくためには人気エリアでは募集賃料改善→更新時賃料改定を順次行い、郊外では、まずは更新時に物価上昇並みの賃料アップを交渉しつつ、空室対策の設備強化を行いながら、次の募集時にやや強気の賃料アップで勝負していくことが効果的だ。

今回は物価上昇時代の賃料相場と地域別の賃料アップへの効果的な対策方法をご紹介させていただきました。本事例を参考に保有物件の賃料アップ、設備投資を検討してみてはいかがでしょうか。 賃貸運営にお悩みのオーナー様は、弊社にご相談ください。

※出典:全国賃貸住宅新聞

お問合せ先

土地活用相続対策研究会

株式会社野田建設